Историки говорят о периоде 30 – 40-х гг. XVI века в Московском государстве как об эпохе политического кризиса, достигшего к 1547 г. своего пика. Причина кризиса – малолетство самодержца, неспособного полноценно править. При отсутствии в московской политической системе института регентства это привело к борьбе между различными придворными кликами, каждая из которых, одерживая верх, жестоко расправлялась с соперниками и могла совершенно бесконтрольно творить произвол в отношении бесправных низов: «грады и волости пусты учиниша наместницы и волостели», по формулировке официальной летописи. Реакцией на очевидную разбалансировку правительственной системы стал знаменитый «пожарный» бунт в Москве.

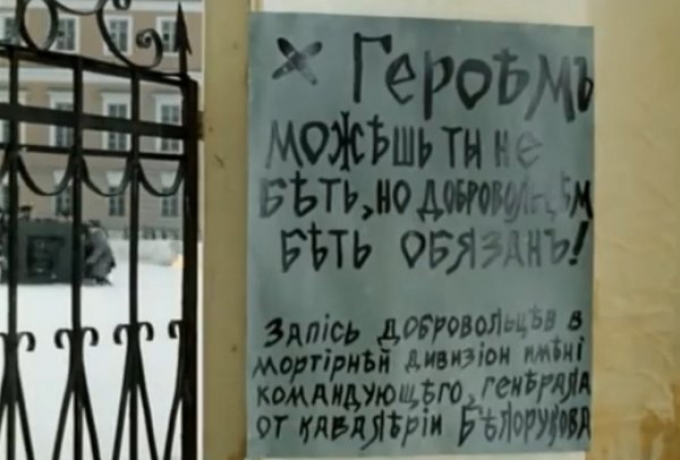

Современный читатель скорее всего знает об осаде петлюровцами Киева из романа Михаила Булгакова. Это очень хороший роман, и несколько страниц «Белой гвардии» перевесят много статей и монографий, написанных украинскими и русскими историками. Из книги Булгакова мы знаем, что защитить Киев в декабре 1918-го было невозможно. Слишком много было петлюровцев, слишком мало защитников Киева.

Памяти Аполлона Григорьевича Кузьмина Принимаясь за эти разрозненные, несистематические заметки, я долго думал: нужно ли представлять читателю их героя? С одной стороны, его имя было совсем недавно широко известно (уж, во всяком случае, в «патриотической» среде), с другой – последние годы жизни он явно находился не в «мейнстриме», а человеческая память коротка - «мы ленивы и нелюбопытны»… В конце концов, последнее соображение показалось основательнее первого (скепсис, как правило, оказывается реалистичнее оптимизма) и потому начну все-таки с краткой биографической справки

Начать, очевидно, следует с Франции, ибо там в указанный период королевская власть была наиболее сильной. В частности, во время Столетней войны она получила возможность создать постоянную армию, содержавшуюся за счёт прямого налога-тальи (им облагалось в основном крестьянство). Людовика XI, хитрого и жестокого политика, при котором происходил решающий этап централизации страны, нередко сравнивают с правившим почти одновременно Иваном III. И впрямь, при сопоставлении двух этих монархов возникают иногда поразительные параллели.

Часть 1 Русская власть, как особая, ни на что (по крайне мере, в Европе) не похожая политическая система, как "базовая единица русской истории" (А.И. Фурсов), обретает своё неповторимое лицо в последней трети XV века. Первым её аналитическим характеристикам мы обязаны западным путешественникам первой трети следующего столетия. Они чутко зафиксировали бьющие в глаза особенности неведомой ранее цивилизации.

1 Белое движение зародилось, прежде всего, в рядах Русской армии в ответ на разложение дисциплины и как патриотический порыв к победе над внешним врагом. В этом смысле истоки Белого движения относятся к весне 1917 года.

В 2014 году Валерий Панюшкин, журналист из числа изрядно порядочных, разразился пятнадцатью вопросами, адресованными русским людям. Первый из них звучал так: «Почему вы считаете себя русскими? По чистоте русской крови или у вас (как и у меня), кроме русских лейкоцитов намешано еще полтора литра финских, польских, турецких, цыганских?». Подоплека этого вопроса очевидна: никаких русских не существует в природе, в нас столько кровей перемешано, Пушкин вообще негром был, так что сидите да помалкивайте.

Западники 1840-х годов у нас нередко рассматриваются в исключительной оппозиции к славянофилам, поэтому наличие какой-либо черты у одной партии (любви к собственному народу) якобы должно означать ее отсутствие у другой. Механически им приписывают нелюбовь к России вообще, а установка на западные ценности считывается как пренебрежение к собственному народу.

ХХ век во многих странах дал примеры правителей из числа военных, которые проводили коренную модернизацию страны. В зависимости от условий самой страны, методы такой модернизации могли быть как авторитарными, так и либеральными. Различны были и задачи, решаемые этой модернизацией, хотя в общем и целом они клонились к установлению и упрочению государства-нации. Яркие примеры таких личностей в начале ХХ века это Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк), Маннергейм, в середине ХХ века – Франко, во второй половине столетия – де Голль, в конце века – Пиночет.

Полнеба охватила тень. Лишь там, на западе, брезжит сияние... «Человек рождается свободным, а умирает в оковах». Нет ничего более ложного, чем это знаменитое утверждение. Руссо хотел сказать, что свобода есть природное, естественное состояние человека, которое он теряет с цивилизацией. В действительности, условия природной, органической жизни вовсе не дают оснований для свободы.

Понятия «Византия», «византизм», «византийский» в российском лексиконе скоро уже как два столетия используются не столько для отсылки к историческим реалиям Восточной Римской империи, сколько для обозначения некоего культурно-политического принципа, продолжившего (и продолжающего) после падения Второго Рима полноценно жить и развиваться уже на почве Рима Третьего.

Иванова А. Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 304 с.: ил. – (серия: «Культура повседневности»). Обращение к культуре повседневности недавнего прошлого тем, в числе прочего, полезно и продуктивно, что позволяет сделать видимым масштаб отделяющей нас от него дистанции – сокращающейся при рассмотрении «большой истории», событийности, где общая классификационная рамка – «государственных решений», «соглашений» и «переговоров», «экономической политики» и т.п. – соединяя прошлое с настоящим, в том числе и наше собственное прошлое, входящее в пределы нашей жизни, стирает границу между ними.

Случилось так, что Полтавскую битву выиграли не русские, а шведы и казаки-мазепинцы. Царь Петр погиб, а Мазепу пригласили на русский престол. Бодрый старик женился на молоденькой и стал родоначальником династии Мазеп, которая и правила вплоть до царя Миколы II. Государство же называлось «Русь Посполитая». Русские люди оказались «младшими братьями» русинов-украинцев. Об этом написано в романе украинского журналиста и русского литературоведа Олега Кудрина «Полтавская перемога».

В конце XVII в. военная конфронтация ислама и западного христианства закончилась поражением мусульманского мира. Сражение под Веной 12 сентября 1683 г. и Карловицкий мир 1699 г. означали не только прекращение османской экспансии в Европе. Это был отказ ислама от претензий на мировое господство. В глобальном противостоянии двух миров победителем вышел Запад. Это в решающей степени предопределило дальнейший ход мировой истории. Весь второй период Нового времени (1683—1918) проходил под знаком бесспорного интеллектуального, военно-технического и культурного превосходства Запада. Его социальные и духовные ценности, его стиль жизни приобрели всеобщее значение, став образцовой моделью “цивилизации”, своего рода эталоном, на который стали равняться во всех частях земного шара.

Вопреки распространённым представлениям о всегдашней отгороженности «русского мира» от вечно гниющей Европы, изначальная, домонгольская Русь XI – перовой трети XIII вв. «еретиками-латинянами» вовсе не гнушалась. Да, в русской духовной литературе той эпохи есть несколько резко полемических текстов против католиков (в основном, написанных греческими иерархами, за исключением св. Феодосия Печерского), но светские власти на них, похоже, не очень-то обращали внимание.