Министр граф Уваров не то что бы впал в немилость у царя, но заметно утратил свой вес и влиятельность – вместе с возглавляемым им учреждением.

2 апреля 1848 г. был учрежден Комитет по надзору над цензурой, и Уваров вынужден был занять подчиненное положение по отношению к председателю этого комитета и решениям, им выносимым. В строго иерархической российской системе чинов и чинопочитания это виделось небывалым позором и унижением.

В этой системе очевидным образом власть и влияние распределялись вокруг императора концентрическими кругами – и определялись как очевидными внешними причинами (вроде революций в Европе), так и сплетением подковерной борьбы, правительственных интриг и личных амбиций, взаимных симпатий и антипатий высших чиновников. И конечно же, личным отношением Николая I.

Уваров, как и всякий высокопоставленный бюрократ, имел немало недоброжелателей, и при нарушении внешнего баланса сил они не преминули воспользоваться ситуаций.

Одним из самых непримиримых недоброжелателей Уварова был барон Корф, чья антипатия к министру доходила порой до исступления, удивительного в этом сдержанном придворном. Автор знаменитой формул «самодержавие, православие, народность» смотрит со страниц корфовского дневника совершенным монстром, проклятием России, носителем всех возможных пороков и противоестественных страстей:

«В листах моего дневника за разные годы найдется довольно материалов к составлению точного портрета одного из знаменитейших подлецов нашей эпохи – человека, к стыду этой эпохи, столько уже лет носящего звание Министра народного просвещения, Уварова. При несомненной учености, при несомненном даже и уме, в нем и ученость и ум совершенно парализируются, с одной стороны, образцовою низостью характера, с другой – беспримерною ленью… Никогда не приносивший пользы народному нашему просвещению; оставивший, напротив, везде следы управления самого беспечного, неразумного, почти бессмысленного; всегда действовавший только по дуновению милости и по внушениям низкой своей души; столько же грязный и подлый в семейной и частной своей жизни, как и в общественной, – Уваров давно уже покрыт общественным презрением, можно сказать омерзением; но теперь, кажется, исчезают и последние знаки милости к нему свыше, где он все еще кое-как держался. Что открыло глаза на его счет, не знаю; но явное охлаждение обнаруживается даже и перед публикою».

Охлаждение царя и всей семьи к Уварову было очевидным, однако, к огорчению Корфа, министр продолжал оставаться на своем посту, не выказывая к тому же расстройства ни по поводу немилости, ни постыдной необходимости отчитываться кому-то ниже по статусу:

«При бывшем недавно во дворце экзамене выпускаемых из Патриотического Института девиц, ни Государь, и Императрица, не почтили его ни одним словом, в совершенную противоположность с тем, как бывало прежде; потом, на свадьбе Плетнева, где и он был, Наследник видимо афектировал с ним не говорить; наконец учреждение и столь долго продолжавшееся существование нашего Ценсурного комитета есть живой и вечный упрек его управлению.

Но сам он как будто всего этого не замечает и продолжает неподвижно сидеть в министерских своих креслах, посмеиваясь всем бурям и сверху и снизу и налагая тем последний венец на бесстыдство своего характера».

Корфа, впрочем, не утешало и собственное членство в Цензурном комитете, хотя именно этот комитет был настоящим жупелом как для министра, так и для всего министерства.

Злые языки поговаривали, что Корф мечтал сам стать министром народного просвещения. Как вспоминал К.С. Веселовский, «барону М.А. Корфу очень хотелось увенчать свою счастливую служебную карьеру министерским портфелем, а зная, что Фортуна, как дама с завязанными глазами, не всегда знает сама, на кого обратить свои ласки, был не прочь помочь ей, напомнив о себе в удобную минуту». Это взгляд извне, и прямых тому свидетельств в дневниках Модеста Андреевича нет, однако весьма похоже, что министерская должность была его заветной, мучительной и неосознанной мечтой.

Мысль о необходимости усиления цензурного надзора пришла Корфу на ум после февральских событий 1848 г. – с одной стороны, из совершенно искреннего желания улучшить работу цензурной машины, с другой – с целью ослабить силу Уварова. По словам того же Веселовского, «цензура в ту пору принадлежала к предметам ведомства министерства просвещения и всегда представляла для него настоящую Ахиллесову пяту; с этой-то стороны министерство было всегда уязвимо».

В качестве предыстории стоит отметить, что еще в 1847 г. Уваров нажил себе очередного врага – в лице попечителя Московского учебного округа С.Г. Строганова. Между Уваровым и Строгановым произошел конфликт, закончившийся отставкой последнего. Во всеподданнейшем письмо царю тот заявил, что «понятия его о службе государю не могут сблизиться с понятиями о ней министра народного просвещения». К.С. Веселовский, пересказывая общее мнение, пишет, что Корф беседовал со Строгановым о сложившейся ситуации в сфере отечественной литературы и журналистики, и результатом разговора стало два последовательных удара в «Ахиллесову пяту». Императору были поданы две записки – Строгановская «О либерализме, коммунизме и социализме, господствующих в цензуре и во всем министерстве народного просвещения» и Корфовская. (Хотя, кажется, Веселовский в своих мемуарах соединил эти две записки в одну). Так или иначе, предупреждения о «гибельных последствиях» слабости цензуры и вообще неэффективности действий Министерства народного просвещения, поступившие к царю с разных сторон, привели к основанию сначала Меншиковского, потом Бутурлинского комитета по надзору над цензурой.

Удар по министру был силен, но Корф разочаровался в результатах: Уваров устоял, а ему самому предстояло работать в комитете неким «цербером», «душителем» просвещения, без всякой славы и карьерных перспектив для себя.

Кстати отмечу, что Уваров позже припомнил С.Г. Строганову его «услугу»: в том же 1848 г. Московское общество русских древностей легкомысленно решило издать скандальную книгу Флетчера (об этом более подробно – см. первую статью), и Уваров не преминул указать на Строганова как на главного виновника этой преступной оплошности.

«…Уваров приехал в отпуск в Москву и там первое, что ему попало или подсунуто было в руки, оказалось – сочинение Флетчера. Восхищенный таким случаем показать свою бдительность и еще более случаем повредить своему врагу, Президенту Общества Древностей, бывшему Попечителю Московского учебного округа и ныне Сенатору и Генерал-Адъютанту, Графу Сергию Григорьевичу Строганову, Уваров поспешил, остановив распродажу книги и воротив от покупщиков проданные дотоле экземпляры, всего еще только четыре, донести обо всем этом Государю. Теперь дело кончилось тем, что самая книга, разумеется, запрещена и конфискована, Московскому Генерал-Губернатору, Графу Закревскому поручено призвать к себе Гр. Строганова и сделать ему строгий выговор».

Исполнительному Корфу ничего не оставалось, как подчиниться обстоятельствам и воле государя и добросовестно отправлять свои обязанности в Цензурном комитете, ожидая перемен и делая все возможное, чтобы усложнять министру жизнь. Для последней цели этот комитет вполне подходил, тем более что Корф был там единственным, кто действительно трудился. Однако, как ни парадоксально, если бы не участие Корфа – старавшегося ограждать как журналистов, так и цензоров от мелочных и несущественных придирок – работа Комитета имела бы куда более мрачные для отечественной журналистики последствия.

К большому огорчению тщеславного М.А., все плоды его трудолюбия не получали ни признания, ни награды со стороны царя:

«Между тем, по мере того как упадает в глазах Государя Уваров, возвышается в его мнении наш Комитет. Граф Орлов несколько уже раз говорил мне о том, а вчера, при представлении трех наших журналов, мы удостоились и письменного благоволения, в следующей, впрочем, в следующей, впрочем, как по самой редакции видно, надписи Государя: «Благодарю Комитет за его бдительный надзор и прошу продолжать так же; польза трудов его делается, очевидно, более и более полезной». – Все это, разумеется, относится более к лицу Бутурлина, как нашего председателя, но, быв посажен в Комитет против воли, я никогда и не полагал его ступенью к моему возвышению, хотя сам образовал его и как до сих пор вел, так и теперь веду преимущественно личным моим трудом… Бутурлин, которого образ мыслей и действий имеет совсем другое направление, вполне знает меня с этой стороны и потому, нисколько не опасаясь меня, очень самоугодливо украшается моими перьями, хотя, я думаю, смертельно б испугался, если б вдруг отозвали меня из их Комитета».

Унижение Уварова со стороны Комитета было двойным: помимо подчинения стороннему институту, министр отчитывался буквально своему подчиненному, ведь Бутурлин был директором Императорской публичной библиотеки, состоявшей в ведомстве Министерства просвещения:

«Ценсурный наш комитет не перестает и преследовать его (Уварова – С.В.), и висит над ним вечным Дамокловым мечом, и по истине, только с подлым бесстыдством Уварова можно выдерживать это нестерпимое, это посрамительное положение. И в Госуд. Совете, и в Комитете министров, всякий министр всегда лично присутствует при обсуждении действий его министерства, дает тут все нужные объяснения, участвует сам в суждениях, и имеет равный с прочими голос. У нас в Комитете ничего этого нет. Встретив вопрос, сомнение, или отступление, мы требует от Министра нар. просвещения только письменного объяснения, постановляем потом наше заключение без личного его призыва, подносим оное Государю не только без его участия, но даже и без ведома, и наконец объявляет ему окончательный результат в виде высочайшего повеления, без права с его стороны к апелляции или протесту. Словом, Министр обращен тут в безмолвного исполнителя повелений такого Комитета, в котором, как бы для большей еще странности, председателем, именно тем лицом, через которое объявляются ему высочайшие повеления – его подчиненный: ибо Бутурлин состоит, вместе с тем, Директором Публичной библиотеки!»

Уваров вскоре выбыл из правительственной игры: в сентябре 1849 г. у него случился инсульт, и Корф в дневниковой записи пытался объективировать свою неприязнь к министру, ссылаясь на неэффективность его управления и общее равнодушие к его болезни. Объективности, правда, не хватило надолго: уже в конце записи Корф насмешливо пишет о косметических ухищрениях Уварова:

«Третьего дня разбило параличом, с отнятием целой стороны, министра народного просвещения графа Уварова, и хотя он еще жив, но мало надежды на спасение… смерть его я не почту отнюдь потерею ни для государства, ни для человечества. Если и был у него когда-нибудь свой век, то он давно уже его пережил, точно так же как пережил и милость... Сегодня, во дворце, никто не трудился принимать даже и вид сокрушения о нем и гораздо более толковали о вероятном или возможном ему преемнике… Примечательно что Уваров, всю жизнь красивший себе волосы в бесподобный черный цвет и оттого являвшийся еще полумолодым человеком, нынешним летом вздумал вдруг откинуть это украшение и предстал пред публику седым как лунь старцем!»

Правда, через некоторое время Уваров начал поправляться.

«…Графу Уварову лучше и он, кажется, на некоторое время еще спасен… но он все еще ничем не может заниматься и министерством управляет пока другой великий человек – его Товарищ, князь Ширинский-Шихматов. Одни стоит другого, хотя и в разном роде».

С болезнью Уварова, хоть и не столь опасной и быстротечной, как казалось поначалу, в перспективе открывалась вакансия – столь прекрасная и вожделенная, что Корф не решался о ней даже открыто мечтать. Среди первых претендентов, помимо Товарища министра Ширинского-Шихматова, был давний соискатель (по крайней мере, в устах молвы) этой должности Бутурлин. Однако в скором времени и Бутурлин сошел со сцены:

«Но занемог – и по-видимому не без опасности – предполагаемый соперник Уварова, член Госуд. Совета и Председатель нашего Ценсурного комитета, Бутурлин. У него нервическая горячка, с разлитием желчи и отчасти холерными припадками. По характеру и чувствам, я не мог никогда искренно симпатизировать с Бутурлиным, хотя… при нашем безлюдьи, смерть его была бы истинною потерею. Несносный спорщик, упрямый доктринер, он, однако же, по государственному уму и соображениям, далеко выходит из рядов общей нашей ничтожности».

Бутурлин умер в первой половине октября, и, искренне сожалея о потере («еще талантом меньше в наших, и без того столь скудных им рядах!»), Корф размышлял о том, что теперь заседания Государственного Совета должны стать короче: яркий пример раздвоения мыслей совершенно в духе Достоевского!

«…Бутурлин говорил и спорил решительно обо всем… Эта полемическая страсть простиралась до того, что с его смертию время, употребляемое на заседания Госуд. Совета, в общей сложности убавится, без всякого сомнения, по крайней мере – на целую треть».

Во второй половине октября ситуация стала накаляться: Уваров попросил отставки, и, в общем, незлой человек и хороший христианин Корф, поглощенный злорадным чувством, делает довольно циничную ремарку на счет художественных привычек графа:

«Но интереснейшее, важнейшее из слышанного мною от Великого Князя, это – Уваров подал в отставку. «Как, и просьба будет принята?» – «Да что же делать! Ведь здоровье его совсем разрушено». – Итак решено, после 18-ти месяцев уничижения и позора, учреждения за ним присмотра, обращения его в чиновника особых поручений нашего Комитета, отклонения всех его предположений, пересмотра его законов без него, наконец назначения меня, помимо его, в его ведомство, этот человек решился предпочесть – свою честь честолюбию, или, лучше сказать, тщеславию. Какой достойный урок для стремившегося всю жизнь не за пользою, а за одними суетными почестями, за одним внешним блеском. Какой-то стих приищет он теперь в своих римских и греческих классиках для своего утешения!..»

Завязывалась интрига: кто будет следующим министром? Интригу затягивал Николай, на протяжении нескольких месяцев не назначавший преемника Уварову и тем самым усиливая сомнения, толки и слухи его непосредственных подданных.

Интрига с назначением была мучительна для Корфа: он считался одним из первых претендентов, и подтверждения своим робким и (снова – вряд ли до конца осознанным) надеждам он стал получать от высокопоставленных лиц империи. Месяцы «междуцарствия» в министерстве просвещения стали адом тревожного ожидания для Корфа:

«Вчера в Совете вдруг подлетел ко мне человек, с которым мы редко бываем в больших беседах, именно Министр Внутренних дел граф Перовский. «Скажите – да нет, вы не скажете – правда ли что вы будете Министром Народного просвещения?» – «Помилуйте, граф, неужели и вы верите этим пустым городским слухам!» – «Нет, это, кажется, более нежели слухи». – И я напрасно старался опровергнуть эту уверенность, ссылаясь на частые, в последнее время, разговоры со мною Государя, в которых не было и отдаленнейшего на то намека. «Помилуйте, неужели вы не знаете Государя? Тут-то когда нет речи, дело и сделается…»

Следующей на возможность назначения Корфа намекнула вдова великого князя Михаила Павловича. Потом граф Клейнмихель сказал, что ему в свою очередь сказал граф Орлов, что ему сказал наследник, что он, Корф, «мог бы быть способным к этому Министерству».

Свои тревоги и сомнения Корф мог доверять только дневнику, но даже там не позволял себе артикулировать такую возможность карьерного взлета:

«А мои мысли совсем противны и Министерство Народного Просвещения, в теперешнем положении умов и дел, безмерно меня пугает».

В декабре 1849 г. Корф понял, что долгое раздумье царя, скорее всего, завершится министерством бывшего Товарища Уварова – Ширинского-Шихматова, и с объяснимо нахлынувшей мизантропией раздумывал о его характере и способностях, сравнивая его с министром финансов Вронченко:

«В отношении к способностям и государственному взгляду, Шихматов, конечно, ничем не хуже, хотя ничем и не лучше Вронченко; затем общественное их положение тоже совершенно одинаково: оба нигде никогда не бывают, не умеют войти в комнату и очень похожи на мещан в дворянстве… По-французски… Шихматов, кажется, не говорит совсем, что тотчас дает у нас меру воспитанию и светской образованности… изувер и святоша, проводящий половину жизни в церкви и принадлежащий некогда к самым ревностным приверженцам партии Фотия… муж старой девы, урожденной Писемской, самого скверного тона, притом еще полусумасшедшей и крепко испивающей. Как это всё… прекрасно идет к Министерскому портфелю первой Монархии в мире!»

Приказ о назначении Ширинского-Шихматова министром последовал только 27 января следующего, 1850 года.

Свое чувство разочарования Корф объяснял объективно неудачным выбором кандидата на должность:

«Завидовать, в настоящем положении умов и дел, какому бы то ни было Министру, а тем более Министру Просвещения, на котором лежит такая тяжкая забота и ответственность перед отечеством и собственною совестию, было бы нелепо, а ненавидеть Шихматова нет у меня никаких особенных причин, хотя я и могу разделять общее к нему презрение. Во мне болит тут чувство русское, чувство человека, сердечно преданного Государю и не могущего быть равнодушным к выбору его наперсников и орудий».

Немного позже выяснилась и причина, по которой самодержец остановил свой выбор на Шихматове – причина, весьма красноречива живописующая и характер Николая, и его принцип назначения на высшие государственные должности:

«В продолжение временного своего управления Министерством, Шихматов представил Государю записку о необходимости преобразовать преподавание в наших Университетах философии таким образом, чтоб впредь все положения и выводы ее основаемы были не на умствованиях, а на религиозных истинах и на богословии. Государю так понравилась эта мысль, что он призвал сочинителя записки перед себя и тут Шихматов, в словесном докладе, еще более развил свое предложение и до того успел удовольствовать Августейшего своего слушателя, что, немедленно по его выходе, Государь сказал присутствовавшему при всем докладе Наследнику: «Чего же нам еще искать Министра Просвещения? Вот он найден». – И действительно, вслед за тем состоялось повеление о назначении Шихматова Министром».

Однако это назначение ставило перед Корфом и еще одну, трудноразрешимую, задачу.

К тому времени М.А., сменив Бутурлина, был уже директором Императорской публичной библиотеки, формально подчиняющейся министерству просвещения, в то время как сам Корф по чину был выше нового министра. Решать проблему надо было быстро, т.к. медлить с формальным представлением новому начальству означало вступать в открытый с ним конфликт. Подумав, Корф решил обратиться не к наследнику, а к «премьер-министру» Чернышеву, в записке которому объяснял – он, «барон Корф, 16 уже лет имеющий счастие быть статс-секретарем Е.И.В. и 7 лет членом Госуд. Совета, тремя годами старее в чине нынешнего министра, от которого должен принимать предписания и испрашивать разрешения». Там же он просил или вывести библиотеку из ведомства министерства просвещения, переведя ее в Министерство императорского двора – т.е. в прямое подчинение государю, или уволить его, Корфа, от должности.

В этот раз Корфу повезло: председатель Государственного Совета «признал требование… совершенно уважительным», и царь согласился на перевод библиотеки под формальное управление князя П.М. Волконского.

С должностью директора библиотеки Корф совмещал и свою службу в Цензурном Комитете 2 апреля (к ней через некоторое время прибавилось и членство в Блудовском комитете, учрежденном «для пересмотра постановлений и учреждений по части Министерства народного просвещения»).

Дневниковые записи Корфа открывают удивительный факт: знаменитый устрашающий комитет по надзору над цензурой по большей части был не то что бы фикцией, но весьма призрачным учреждением.

На протяжении большей части его существования Корф был главным действующим там лицом – именно он анализировал большую часть прочитанного помощниками, он же писал отчеты – журналы Комитета, да и вовсе «…в 21 месяц из трех, первоначально назначенных в Комитет членов, осталось в живых – один я!» – подсчитывал он.

Иногда Комитет и вовсе состоял из одного только Корфа:

«…князь Чернышев объявил высочайшее повеление, чтобы, на время их отсутствия, делами Комитета заниматься – мне одному! Следственно le Comité – c’est moi; Сам и пашет, и орет, / И с крестьян оброк дерет».

Стоит отметить, что и работы для Комитета в следующие после 1848 годы было немного. Ужас, наведенный Комитетом на журналистов и цензоров в первые же месяцы своего существования, привел и к самоцензуре: в журналах и книгах почти перестало появляться то, что даже гипотетически могло привлечь внимание «проверяющих».

Во время одной из аудиенций «…Государь подал мне руку и сказал: «Здравствуй, как поживаешь? Ну, что поделывает ваш Комитет?» – «Он теперь двойствует, Государь» (за болезнию Бутурлина). – «Знаю, знаю; но не открыли ль вы каких-нибудь новых проделок, не продолжают ли журналы прежних своих шашень?» Я отвечал отрицательно, говоря что, при теперешнем строгом надзоре и известных цензуре и журналистам мерах взысканий все в этом отношении изменилось и нам, благодаря бога, редко уже приходится утруждать Государя; и теперь Комитет наш занят важным законодательным делом: переданным из Государственного Совета проектом нового Ценсурного устава и разных преобразований в ценсурном управлении».

Председатели Комитета менялись (после смерти Бутурлина назначили Н.Н. Анненкова) – однако суть оставалась прежней:

«Все, впрочем, пойдет прежним порядком, т.е. я, которому это дело вообще так ненавистно, буду все и решать и писать, а Анненков украшаться моими перьями, точно так же как прежде Бутурлин и потом Дегай».

Через некоторое время, впрочем, оказалось, что «сладкий до приторности» и «скучный» новый председатель Анненков – ретроград и деспот, который «желал бы повесить и расстрелять всех авторов и ценсоров, а мне приходится их отстаивать, что, разумеется, всегда и удается, но пройдя прежде чрез бесконечное широковещание этого скучно-пустого говоруна».

Оказывалось, что основная роль Корфа в Комитете – не обличать, а защищать остатки литературы и журналистики:

«Утешаюсь мыслию что присутствие мое в Комитете приносит огромную пользу в отрицательном смысле, отвращая множество вздорных и притязательных замечаний и препятствуя моему обскуранту давать разгул своей готовности все запрещать и преследовать, без всякой заботы о том, не остановит ли это всего умственного развития и не произведет ли еще более горьких плодов в другом смысле. Но каково же выдерживать эту вечную борьбу и даже вполне ли она возможна? При слабости своей аргументации и вообще покорности моему мнению, Анненков уступит по десяти, двадцати предметам; но по двадцать первому надобно же уступить и мне…»

Ограниченность и обскурантизм двух высших лиц народного просвещения обсуждались и высмеивались коллегами. Так, Корф пересказывал услышанное им от графа Орлова:

«В нынешний карнавал французы давали ничтожную, но довольно забавную пьеску, под заглавием: «Brutus lache César», где Брут есть какой-то мясник, а Цезарь – его собака. «Какой дурак, какая скотина ваш председатель, – рассказывал мне вчера в своем цинически-казарменном тоне гр. Орлов, – представьте, что он явился ко мне на днях с какою же претензиею: французы дают Brutus lache César; это, дескать, хоть и не прямо мое дело, однако ж я долгом считаю предварить вас о таком неуместном неприличии; как мясника называть на сцене Брутом, а собаку его – Кесарем. Я разумеется, расхохотался и отпустил нашего ценсора с длинным носом»…

А вот еще анекдот о другом великом нашем современнике, Министре народного просвещения Князе Шихматове. Он задал одному архиерею вопрос: когда сатана приходит искушать кого-нибудь невидимым образом, то распространяется от него при этом смрадный запах? Вероятно – это выдуманная на Шихматова шутка; но и самая выдумка показывает каково мнение о нем публики!»

Печальные анекдоты касались и других членов Комитета. Так, вернувшись из очередного отпуска, Корф вынужден был исправлять огрехи своих коллег – на этот раз, князя Голицына, подвергнувшего наказанию цензоров из-за своих слабых компетенций в области иностранных языков:

«При его (Голицына – С.В.) ничтожности и между тем придирчивости, дело не прошло без разных промахов и глупостей, сопровождавшихся еще особенною грубостию его бумаг, так что в Министерстве Просвещения вполне познали его привязчивую пустоту и не могут довольно нарадоваться моему возвращению. Особенно отличился он по одному делу, которое мне теперь приходится исправлять. В одной Рижской газете напечатано было стихотворение «Heilige Pfingsten» (Святая Троица – С.В.), самое богобоязненное, чистенькое, невинное; но моему князю вздумалось открыть в нем два преступления: что апостолы названы глухими, а Святой день – Параклитом, в чем он нашел предосудительное направление к мистицизму, и за все это сделано было ценсору замечание!»

Мимо круга действий Комитета не могла не пройти и журналистская деятельность основных «революционеров»-эмигрантов – Герцена и Бакунина. Описание части их биографий, сделанное с точки зрения высшей администрации и демонстрирующие круг их осведомленности о современной им политической оппозиции, достойно обширной цитаты. Кроме того, Корф здесь упоминает любопытную деталь: при строжайшем контроле над ввозимой запрещенной литературой эта самая литература в больших количествах проникала в Россию:

«Несмотря на значительно усиленную с прошлого года строгость ценсурных постановлений и на предписание чтобы все книги и все экземпляры книг, приходившие из-за границы, доставляемы были из таможни не прямо в руки книгопродавцев, как делалось прежде, а в Комитет Ценсуры иностранной, - все запрещенное, точно так же легко можно доставать в Петербурге, как и до этих мер, с тою только разницею, что книгопродавец обеспечивает себе за свой риск высшими ценами. Какими путями ведется эта контрабанда, через путешественников ли, или особых комиссионеров, или просто посредством сделок с грешными ценсорами, не знаю; но дело есть точно таково, как я сказал. Теперь, например, скверная, и особенно скверная тем, что в ней много справедливого, книга Герцена: «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», только что вышедшая в Париже, находится уже здесь в руках у всех. Не помню, говорил ли когда-нибудь о Герцене, человеке с гораздо примечательнейшим талантом нежели все другие наши эмигранты. Он – побочный сын бывшего некогда московского Сенатора Яковлева и давно уже писал в России под псевдонимом «Искандер», под которым издана теперь и Парижская его книга. Все его статьи у нас, большею частию в «Отечественных записках» и «Современнике», были наполнены пропагандою и самыми дерзкими идеями, но благодаря накинутому на них покрову, впрочем очень прозрачному, разных иносказаний и отвлеченностей, свободно пропускались ценсурою, при слабом, до происшествия 1848-го года, ее действии. Между тем он был замечен за какие-то вольные речи и отправлен в отдаленную губернию, а когда воротился оттуда, то стал, под обыкновенным предлогом здоровья, проститься за границу. Сначала ему было решительно отказано, но он умел найти путь к Жуковскому и, через него, к Наследнику, по ходатайству которого получил, наконец, просимое разрешение и теперь бросил Россию и переведя все свое, довольно значительное состояние за границу, кочует по чужим краям, изрыгая оттуда всю свою злобу на нас и стараясь продолжать свою пропаганду «к осчастливлению России».

Книга его посвящена «à son ami», другому нашему эмигранту Бакунину, столь печально ославившемуся во время Дрезденских беспокойств; но этот теперь перестал уже быть эмигрантом; схваченный Саксонским правительством, он был передан Австрийскому… и тут – пропал, т.е. пропал для публики, а в существе передан нашему правительству и сидит теперь в Петербургской крепости – на всю жизнь. Это обстоятельство, мало кому и у нас известное, рассказывал мне на днях граф Орлов, который, по воле Государя, сам допрашивал Бакунина и провел с ним полтора часа. Это огромный и красивый мужчина, с даром слова, с пером и с тою силою духа, которую он достаточно доказал, умев поставить себя, русского, в главу иноземного возмущения. По наружности, Орлов нашел в нем большое сходство с славным нашим трагическим актером Каратыгиным. Впрочем, попав к нам в руки, он показал, по виду, большое раскаяние, и написал к Государю огромное письмо, - целую тетрадь, с изложением всей своей биографии, которое подписал «кающийся грешник». Государь, - рассказывает Орлов, - был не только чрезвычайно доволен, но и чрезвычайно тронут этим письмом, и единственно по убеждениям его, Орлова, согласился оставить Бакунина в крепости, думая, сперва, совсем освободить. «Дайте ему воздух, возможность ходить внутри крепости, книги, все удобства, но не давайте свободы, - говорил Орлов, - потому что раскаяние может точно так же скоро пройти как пришло, и ум и сила воли этого человека будут опасны даже в Камчатке». – По этому самому решено и не отдавать его под суд, который мог бы окончиться только ссылкою его в каторгу».

Помимо сведений о высших государственных структурах и чиновничьих интригах, дневники Корфа полны любопытнейших фактов об образе жизни петербуржцев, развлечениях, гуляниях, страстях и технических новинках.

Так например, из-за большого количества пожаров в столице начальство решило, что надо бороться с их причинами – по их мнению, это были серные спички:

«До сих пор серные спички продавались почти за бесценок, копейки по три или по четыре за тысячу. Но так как от них происходили частые пожары, и даже обнаружено, что некоторые поджигатели употребляли их для злонамеренных своих целей: то впредь велено такие спички продавать не иначе как в жестянках, под особыми бандеролями, с платежом от каждой тысячи акциза по рублю серебром».

Общественное мнение эти меры не одобрило: «недостаточным» людям теперь покупать спички будет сложно, а некоторым, напротив, теперь как раз и придет в голову мысль о поджоге.

Кроме того, правительство боролось и с эпидемией азартных игр. Азартные карточные игры были под запретом, однако игроманы перенесли свою страсть на лото:

«Так как «с некоторого времени игра в лото в клубах и других публичных собраниях до чрезвычайности усилилась из невинной забавы превратилась в гибельную страсть, которая наносит тем более вреда семейной и общественной жизни, что распространилась именно в среднем кругу, между чиновниками и людьми небогатыми, которые, увлекаясь надеждою на внезапный выигрыш, не только постепенно проигрывают все достояние свое, и но и самое жалование, чем самым ввергают себя и семейства свои в бедственную жизнь», то велено запретить вовсе публичную игру в лото в клубах и всякого рода общественных собраниях».

Борьбу с лото общественность, напротив, признала не только полезной, но и необходимой: чиновники умудрялись проигрываться в нее до разорения семейств:

«…лото есть та же самая азартная игра, тот же самый банк, и если запрещен последний, то необходимо должно быть запрещено и первое. Лото, действительно, обратилось у нас в средство совершенного разорения, особенно для класса мелких чиновников, не только в столицах – в Петербурге, сверх Английского клуба, оно преимущественно обладало в Дворцовом Собрании и так называемом Благородном собрании – но и во всех губернских городах, и были жалобы от многих жен, что мужья их проигрывают в лото до последнего дневного пропитания их семейств».

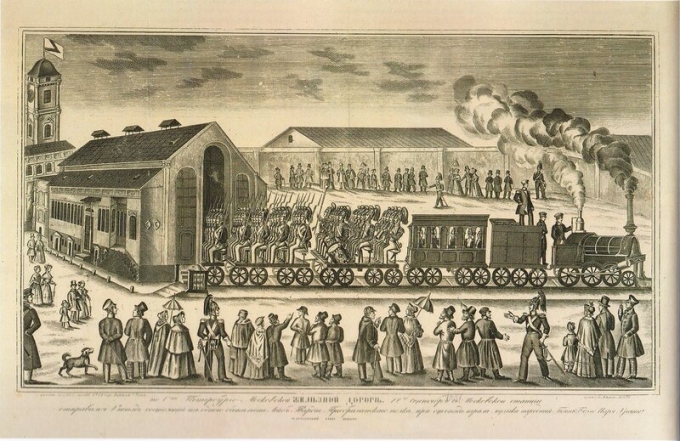

Середина XIX века была и временем ускорения технического прогресса. Прогресс этот к 1 ноября 1851 г. дошел и до Москвы – в виде открытия наконец железной дороги между двумя столицами.

Событие было безусловно значительное, однако публика не выказывала особенного желания попробовать новое средство транспорта: отечественному строительству и инженерному мастерству не очень доверяли, к тому же, само путешествие окружили таким количеством запретов, правил и «стеснений», что сделали его заведомо неудобным.

«Завтра (запись сделана 31 октября – С.В.), наконец, наступает торжественный для Петербурга, Москвы и целой России день: открывается публике железная между обеими столицами дорога… Первый поезд отправится, из Москвы и отсюда одновременно в 11-ть часов, но это покамест, впредь до объявления, будет и единственный поезд в день, точно так же и товарные поезды отлагаются до дальнейшего еще объявления.

Много ли будет охотников прокатиться по новому пути? Едва ли, по крайней мере на первых порах. С одной стороны, общий страх, не перед самою собственно железною дорогою, а перед образом ее устройства и движения по ней – в России. С другой стороны – все возможные стеснения, какие только можно было придумать в противоположность не только с порядком железных дорог везде в чужих краях, но даже и с самым их свойством и назначением.

Каждый отправляющийся должен быть снабжен законным паспортом, и, сверх того, свидетельством полиции на беспрепятственный выезд; все должны быть на станции за час до отправления поезда, а пожитки привезти за два часа; наконец запрещено курить не только в вагонах, но даже на самых станциях. Прибавьте к этому поспешность, с которою устроена была дорога, неопытность кондукторов и прочей прислуги, всю вероятность пьянства и грубости с их стороны – и трудно предположить, чтобы, на первое по крайней мере время, многие решились отважиться на такую головоломную и окруженную всевозможными неприятностями поездку!»

Чтение дневников М.А. Корфа более чем занимательно. Помимо очевидной ценности их как исторического источника, они создают – благодаря человеческому обаянию автора – сильнейший эффект привыкания. Корф не сводим к общим характеристикам и формулам: мрачноватый мизантроп одновременно оказывается идеальным начальником, внимательным к нуждам подчиненных и назначающий им сферу действий, подходящую их компетенциям и характерам; один из (невольных) инициаторов комитета по надзору над цензурой – пугала всей журналистики и литературы «мрачного семилетия» – прилагает немало усилий, чтоб спасти эти сферы от «остановки», один из «типичных» сановников Николаевской эпохи – искренне радеет за процветание и богатство родины.

Остается надеяться, что полное издание дневников Корфа не заставит ждать уж слишком долго.